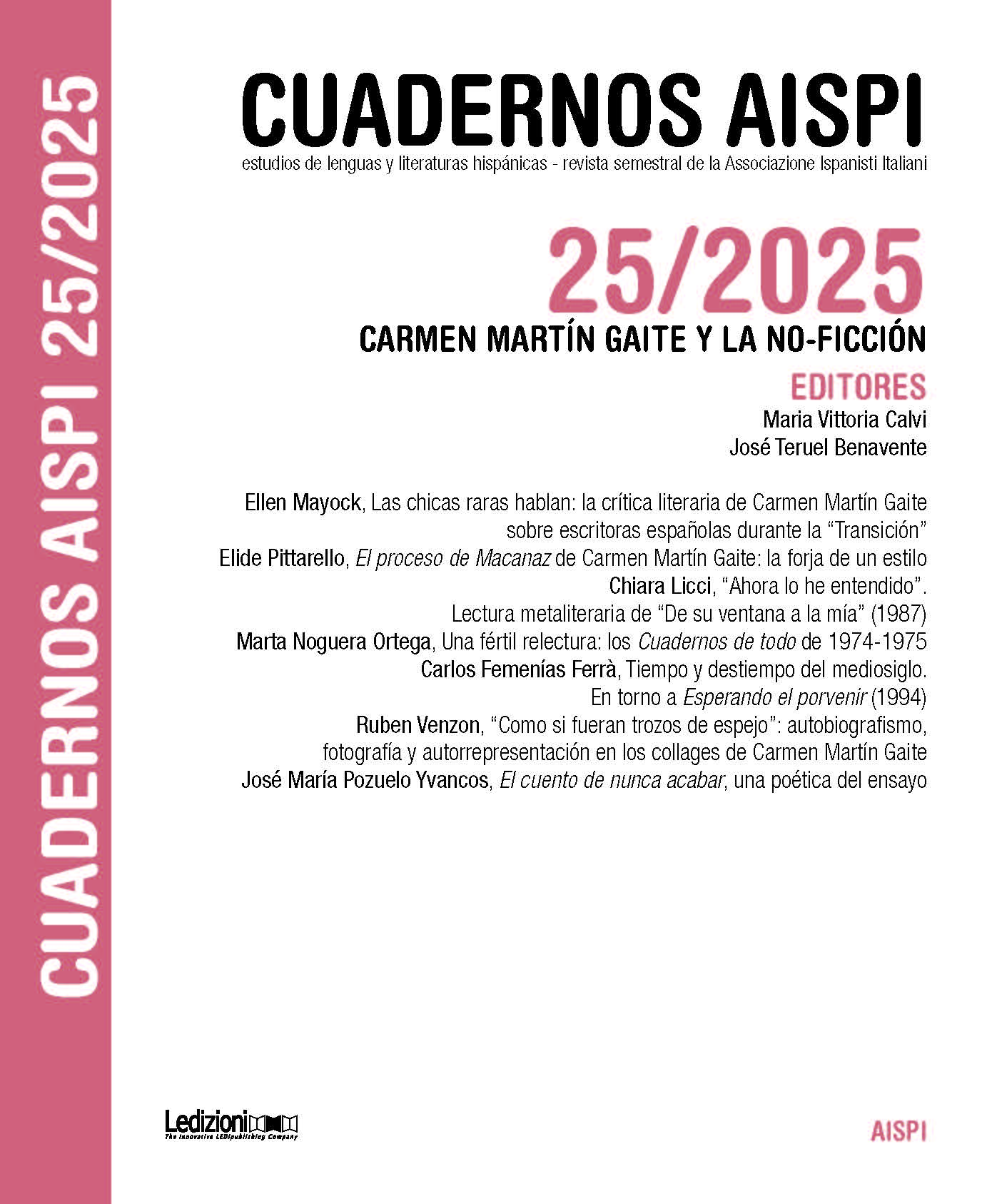

El estatuto discursivo de las literaturas de Abya Yala

DOI:

https://doi.org/10.14672/1.2025.2980Palabras clave:

literaturas indígenas, mapuche, resistencia, textualidad, oralituraResumen

El presente trabajo propone reflexionar en torno al estatuto discursivo de las literaturas indígenas de Abya Yala como expresión de una “re-existencia poiética” frente a las jerarquías ontológicas y epistémicas dictadas por las tradiciones literarias occidentales. En línea con las propuestas de des-colonización sémica de los códigos textuales, en particular, ofrecemos pensar el textus oral no como una derivación regresiva de litterae, sino como el tejido que complementa la tesitura escrita; para ello, contemplamos distintos niveles de textos, ampliando los criterios que definen unas prácticas ‘intertextuales’. Asimismo, el artículo problematiza el concepto antropológico de ‘etnicidad’ aplicado a las literaturas indígenas, orientándose la argumentación hacia el universo discursivo de la literatura mapuche actual.

Descargas

Citas

Albán Achinte, Adolfo (2012), “Estéticas de la re-existencia: ¿lo político del arte?” Estéticas y opción decolonial, ed. Pedro P. Gómez; Walter Mignolo. Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 281-95.

Álvarez Ortega, Manuel (1997), Intratexto, Madrid, Editorial Juan Pastor.

Arias Arturo; Cárcamo-Huechante, Luis; Del Valle Escalante, Emilio (2012), “Literaturas de Abya Yala”, LASA Forum, 43/1: 7-10.

Augusta, Félix José, ed. (1910), Lecturas araucanas (Narraciones, costumbres, cuentos, canciones, etc.), Valdivia, Impr. de la Prefectura Apostólica.

Barth, Fredrik (1976), Los grupos étnicos y sus fronteras, México, FCE.

Bengoa, José (1996), Historia del pueblo mapuche (Siglo XIX y XX), Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Bourdieu, Pierre (2002), Campo de poder, campo intelectual (trad. Jorge Dotti), Buenos Aires, Montressor.

Cárcamo-Huechante, Luis E. (2010), “La memoria se ilumina”, Katatay, 6/ 8: 38-42.

Cárcamo-Huechante, Luis (2014), “Las trizaduras del canto mapuche: lenguaje, territorio y colonialismo acústico en la poesía de Leonel Lienlaf”, Revista de crítica literaria latinoamericana, 40/ 79: 227-42.

Carrasco, Iván (2000), “Poetas mapuches en la literatura chilena”, Estudios filológicos, 35: 139-49.

Carrasco, Iván (2004), “Sebastián Queupul: Pionero en su propia tierra”, Poesía Mapuche: Las raíces azules de los antepasados, eds. Mabel García B.; Sylvia Galindo G. Temuco, Editorial Florencia: 48-58.

Carrasco, Iván (2019), Poesía mapuche. Mundos Superpuestos, Valdivia, Editorial UACh.

Castro Gómez, Santiago; Guardiola-Rivera, Oscar; Millán Benavides, Carmen eds. (1999), Pensar (en) los intersticios: teoría y práctica de la crítica poscolonial, Bogotá, CEJA, Instituto Pensar.

Castro Gómez, Santiago (2005), La hybris del punto cero, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Castro Gómez, Santiago; Grosfoguel, Ramón, eds. (2007), El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores.

Catrileo, Daniela (2024), Sutura de las aguas. Un viaje especulativo sobre la impureza, Santiago de Chile, Kikuyo.

Cayuqueo, Pedro (2023), Arauco tiene una pena, Santiago de Chile, Editorial Catalonia.

Chihuailaf, Elicura (1995), De sueños azules y contrasueños, Santiago de Chile, Universitaria.

Chihuailaf, Elicura; Del Campo, Viviana (2000), “Elicura Chihuailaf, en la oralitura habita una visión de mundo”, Aérea, 3: 49-59. Viviana del Campo Aérea. Archivo de Referencias Críticas. Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile [10/01/2024] https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-271888.htm .

Chihuailaf, Elicura (2015), Recado confidencial a los chilenos, Santiago, LOM.

Chikangana, Fredy (Wiñay Mallky) (2014), “Oralitura indígena como un viaje a la memoria”, Oralidad y escritura. Experiencias desde la literatura indígena, ed. Luz María Lepe Lira, México, Colección Palabras de vuelta: 75- 97.

Comaroff, John L.; Comaroff, Jean (2011), Etnicidad S.A. / Ethnicity, Inc, trad. Carolina Friszman; Elena Marengo, Buenos Aires, Katz Editores.

Cornejo Polar, Antonio (2003), Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas, Lima, CELACP, Latinoamericana Editores.

De Man, Paul (1986), The Resistance to Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Derrida, Jacques (1986), De la gramatología, México, Siglo XXI.

Dussel, Enrique (1994), 1492: El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la Modernidad, La Paz, UMSA Plural Editores.

Espino Relucé, Gonzalo (1999), La literatura oral o la literatura de tradición oral, Ecuador, Abya-Yala.

Fabris, Fernando A. (2011), “La subjetividad colectiva como dimensión psicosocial del proceso socio-histórico y la vida cotidiana. Su análisis a través de los emergentes psicosociales”, HOLOGRAMATICA, Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – VII, 15/6: 23-42.

Fall, Yoro (1991), “Historiografía, sociedades y conciencia histórica en África”, Estudios de Asia y África, 26/3: 17-37.

Fernandez Retamar, Roberto (2004), Todo Caliban, Buenos Aires, CLACSO, Consejo Latinomericano de Ciencias Sociales.

Ferrari, Simone (2024), “Note sulla nozione di Abya Yala. Genealogie poetiche, proposte gunadule e strappo decoloniale”, Pensare con Abya Yala. Pratiche, epistemologie e politiche dall’America Latina, ed. Alessia Di Eugenio Sofia Venturoli; Valeria Ribeiro Corossacz; Edoardo Balletta. Firenze, Editopress: 25-41.

Foerster, Rolf; Montecino, Sonia (1988), Organizaciones, Líderes y contiendas mapuches (1900-1970), Centro, Santiago de Chile, Estudios de la Mujer (CEDM).

Foucault, Michel (2005), El orden del discurso, trad. Alberto González Troyano, Buenos Aires, Fabula Tusquetes Editores.

Friedemann, Nina (1997), “De la tradición oral a la etnoliteratura”, América negra, 13: 119-31.

Fuente Lombo, Manuel, ed. (1994), Etnoliteratura. Un nuevo Método de Análisis en Antropología, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

Garcés Velasquez, Luis F. (2005), “Las políticas del conocimiento y la colonialidad lingüística y epistémica”, Pensamiento crítico y matriz (de) colonial, ed. Catherine Walsh. Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), Ediciones Abya Yala: 137-67.

García Barrera, Mabel et al. (2019), “Pueblo Mapuche. La representación de la nación a través de la producción discursiva en el Gulumapu / Mapuche People. Representations of the Nation through discursive production in the Gulumapu”, Anclajes, 23/2: 1-20.

García Barrera, Mabel (2006), “El discurso poético mapuche y su vinculación con los “temas de resistencia cultural”, Revista Chilena De Literatura, 68: 169-97.

García Barrera, Mabel (2008), “Entre-textos: la dimensión dialógica e intercultural del discurso poético mapuche”, Revista Chilena De Literatura, 72: 29-70.

Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature Au Second Degré, Paris, Editions du Seuil.

Gilman, Claudia (2003), Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Giraudo, Laura (2014), La questione indigena in America Latina, Roma, Carocci.

González Casanova, Pablo (2006), “Colonialismo interno”, La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas, eds. Atilio A. Boron; Javier Amadeo; Sabrina González. Buenos Aires, CLACSO: 409-34.

Goody, Jack (1977), The domestication of the Savage mind, Cambridge, Cambridge University Press.

Gramsci, Antonio (1967), Scritti politici, Roma, Editori Riuniti.

Guevara, Tomas, ed. (1911), Folklore araucano: refranes, cuentos, cantos, procedimientos industriales, costumbres prehispanas, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes.

Hall, Stuart (1997), “The local and the global: globalization and ethnicity”, Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives, ed. Anne McCkintock; Aamir Mufti; Ella Shohat. Minnesota, University of Minnesota Press: 173-87.

Hall, Stuart (1999), “Identidad cultural y diáspora”, Pensar (en) los intersticios: teoría y práctica de la crítica poscolonial, eds. Santiago Castro-Gómez; Óscar Guardiola-Rivera; Carmen Millán de Benavides, Bogotá, Colección Pensar, Pontificia Universidad Javeriana: 131-45.

Havelock, Erick (1963), Preface to Plato, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Huenún, Jaime Luis, ed. (2007), La memoria iluminada: poesía mapuche contemporánea/ Pelótuñma ngütrámtuzüngu: fachántü ta mapuche ñi ülkántumeken, Málaga, CEDMA.

Jameson, Fredrich (1986), “Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism”, Social Text, 15: 65-88.

Kristeva, Julia (1969), Sēmeiōtikē: recherches pour une sémanalyse, Paris, Éditions du Seuil.

Lenz, Rodolfo, ed. (1897a), Estudios Araucanos. Materiales para el estudio de la lengua, la literatura y las costumbres de los indios mapuche o araucanos, Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes.

Lenz, Rodolfo (1897b), “De la literatura araucana: discurso leido en la sesion pública de la Facultad de filosofía i humanidades de la Universidad de Chile et 1.̊ de octubre de 1897 por el Dr. Rodolfo Lenz”, Revista del Sur, I/7: 1-44.

Lepe Lira, Luz María (2010), Lluvia y viento, puentes de sonido: literatura indígena y crítica literaria, Monterrey, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León CONARTE.

Lepe Lira, Luz María, ed. (2016), Lenguas de América (Antología), CDMX, La Ceibita.

Lepe Lira, Luz María (2020), “Pensar la palabra. Oralidad y escritura, una reflexión compartida”, Revista Iberoamericana, 86/272: 815-35.

Lienhard, Martin (1990), La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico en América Latina (1492-1988), Ciudad de la Habana, Ediciones Casa de las Américas.

Lienhard, Martín (2000), “Voces marginadas y poder discursivo en América Latina”, Revista Iberoamericana, 66/193: 785-798.

Malaver R., Rodrigo (2003), “De la oralitura al etnotexto: un ejemplo de aplicación”, Enunciación, 8/1: 27-43.

Mariátegui, José Carlos (2007) [1928], Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho.

Marimán, Pablo et al. (2006), ¡...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro, Santiago de Chile, LOM.

Mato, Daniel (1989), “Problemas epistemológicos en las investigaciones sobre América latina y el Caribe: oralidad, escritura y la noción de literatura oral”, Boletín americanista, 41: 101-11.

Mato, Daniel (1990), El arte de narrar y la noción de literatura oral: protopanorama intercultural y problemas epistemológicos, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.

Mellado, Silvia (2014), La morada incómoda. Estudios sobre poesía mapuche: Elicura Chihuailaf y Liliana Ancalao, Río Negro, PubliFadecs, Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Comahue.

Mignolo, Walter (1994), “Are the subaltern studies postmodern or postcolonial? The politics and sensibilities of geo-cultural locations”, Dispositio, 19/ 46: 45-73.

Mignolo, Walter (2000), Local histories/Global designs, Princeton, Princeton University Press.

Mignolo, Walter (2005), “‘Un paradigma otro’: colonialidad global, pensamiento fronterizo y cosmopolitanismo crítico”, Dispositio, 24/52: 127-46.

Mignolo, Walter (2007), La idea de América Latina, Barcelona, Editorial Gedisa.

Mignolo, Walter (2009a), “Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom”, Theory, Culture & Society, 26/7–8: 1-23.

Mignolo, Walter (2009b), “El lado más oscuro del Renacimiento” (Trad. Martha Cecilia García V.), Universitas humanística, 67: 165-203.

Mignolo, Walter (2015), Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad (Antología, 1999-2014), Barcelona, CIDOB.

Mora, Maribel (2009); “Poesía Mapuche del Siglo XX: Escribir desde los márgenes del campo literario”, Revista Chilena de Literatura, Sección Miscelánea, 72: 1-20.

Mora Curriao, Maribel; Moraga, Fernanda, eds. (2010), Kümedungun - Kümewirin. Antología poética de mujeres mapuche (siglos XX-XXI), Santiago de Chile, LOM.

Mora Curriao, Maribel (2013), “Poesía mapuche: la instalación de una mismidad étnica en la literatura chilena”, A Contracorriente, 10/3: 21-53.

Mora Nawrath, Héctor; Samaniego Sastre, Mario, eds. (2018), El pueblo mapuche en la pluma de los araucanistas. Seis estudios sobre construcción de la alteridad, Santiago de Chile, Ocholibros.

Mostacero, Rudy (2011), “Oralidad, escritura y escrituralidad”, Enunciación, 16/ 2: 100-19.

Nahuelpan Moreno, H. J. y Antimil Caniupán, J. A (2019), “Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX”, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 10/21: 211-48.

Niño, Hugo (1998), “El etnotexto: Voz y actuación la oralidad”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 24/47: 109-121.

Ong, Walter J. (2006) [1982], Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, trad. Angélica Sherp, Argentina, FCE.

Ortiz, Fernando (1978), Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Caracas, Biblioteca Ayacucho.

Pinto Rodriguez, Jorge (2003), La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche De la inclusión a la exclusión, Santiago de Chile, Centro de investigación Diego Barros Arana.

Pinto Rodríguez, Jorge, ed. (2015), Conflictos étnicos, sociales y económicos. Araucanía 1900-2014, Santiago de Chile, Pehuén.

Rama, Ángel (1982), Transculturacion narrativa en America Latina, México, Siglo XXI.

Rama, Angel (1998), La ciudad letrada, Montevideo, Arca.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2010), Violencias (re) encubiertas en Bolivia, La Paz, Editorial Piedra Rota.

Rocha Vivas, Miguel (2016), Mingas de la palabra: textualidades oralitegráficas y visiones de cabeza en las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas.

Rojo, Grínor (2001), Diez tesis sobre la crítica, Santiago De Chile, Editorial Lom.

Said, Edward (1996) [1993], Cultura e imperialismo, trad. Nora Catelli, Barcelona, Anagrama.

Scribner, Sylvia; Cole, Michael (1981), The psychology of literacy, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Sebillot, Paul (1913), Le folk-lore: littérature orale et ethnographie traditionelle, Paris, O. Doin.

Spivak C., Gayatri (1994), “Can the subaltern Speak?” , Colonial discourse and post-colonial theory, ed. P. Williams; L. Chrisman. New York, Columbia University Press: 66-111.

Stavenhagen, Rodolfo (1992), “Los derechos de los indígenas: algunos problemas conceptuales”, Nueva Antropología, 13/ 43: 83-99.

Tapia, Jorge A. (2024), “Diálogos y reflexiones sobre la producción literaria indígena, nuevas propuestas y atenciones”, Revista Iberoamericana, 90/288: 479-84.

Teillier, Jorge (1965), “Los poetas de los lares. Nueva visión de la realidad de la poesía chilena”, Boletín de la Universidad de Chile, 13/56: 48-62.

Toro Henao, Diana Carolina (2014), “Oralitura y tradición oral. Una propuesta de análisis de las formas artísticas orales”, Lingüística y Literatura, 65: 239-56.

Trigo, Abril (1997), “Fronteras de la Epistemología: Epistemología de la frontera”, Revista Papeles de Montevideo, 1: 71-86.

Tuhiwal Smith, Linda (2016), A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas, trad. Kathryn Lehman, Santiago de Chile, LOM.

Varese, Stefano (1997), “Identidad y Destierro: Los pueblos indígenas ante la globalización”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 23/46: 19-35.

Vargas Llosa, Mario (1996), La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, México, FCE.

Vich, Victor (2004), Oralidad y poder herramientas metodológicas, ed. Victor Vich y Virginia Zavala, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Walsh, Catherine, ed. (2005), Pensamiento crítico y matriz (de) colonial, Quito, Universidad Andina Simon Bolívar, Ediciones Abya Yala.

Wolfe, Patrick (2006), “Settler colonialism and the elimination of the native”, Journal of Genocide Research, 8/4: 387–409.

Yásnaya E. Aguilar Gil (2023), Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, Madrid, Almadía.

Zapata Silva, Claudia (2006), “Identidad, nación y territorio en la escritura de los intelectuales mapuches / Identity, Nation and Territory in the Writings of Mapuche Intellectuals”, Revista Mexicana de Sociología , 68/3: 467-509.

Zapata Silva, Claudia (2015), “Intelectuales Públicos, Intelectuales Críticos: La Intelectualidad Indígena en América Latina”, Revista anales, 9: 91-102.

Zapata Silva, Claudia (2017), Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo, Santiago, LOM.

Descargas

Publicado

Número

Sección

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

La revista está publicada bajo la licencia Creative Commons CC-BY.